Pourquoi faut-il encore se battre pour la Convention sur les mines antipersonnel

Par Helen Durham, directrice du Département du droit international et des politiques humanitaires du CICR

Près d'une vingtaine d'années se sont écoulées depuis que le Traité d'Ottawa, qui interdit les mines antipersonnel, a vu le jour. Aujourd'hui, ce texte important du droit international humanitaire et tous les bienfaits qu'il a apportés semblent évidents.

Mais cela n'a pas toujours été le cas. La naissance difficile de ce Traité devrait nous rappeler qu'il nous faut encore persévérer et remédier aux lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre de ce texte.

À la fin des années 1990, alors que j'étais jeune juriste internationale pour la Croix-Rouge, on m'a demandé de prendre la parole lors d'une réunion-débat consacrée à la question des mines antipersonnel. Des médecins, qui figuraient au nombre des autres intervenants, avaient parlé des implications médicales qu'entraîne le fait de marcher sur ces armes meurtrières, et un ingénieur avait expliqué le fonctionnement de ces armes.

Quel ne fut pas mon étonnement face à la réaction hostile du public alors que j'évoquai avec enthousiasme la possibilité d'élaborer un traité interdisant les mines terrestres. « Pourquoi la Croix-Rouge gaspille-t-elle de l'argent à écouter des juristes parler à d'autres juristes ? », demanda un participant. « Pourquoi ne pas utiliser ces ressources pour aider des personnes blessées ? Il faut davantage de médecins ! », dit un autre.

Le CICR a pour rôle de continuer à se concentrer sur l'aide aux victimes, sensibiliser la population aux risques et travailler avec des partenaires spécialisés dans le déminage.

En 1997, et malgré le climat de scepticisme général, le Traité d'Ottawa a été initié avec pour objectif d'interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel, et d'exiger qu'une assistance soit portée aux victimes de ces armes. Le travail de base sous-jacent à ce traité s'est déroulé avec le Croissant-Rouge et la Croix-Rouge qui ont joué un rôle majeur en apportant à la fois leur expérience sur le terrain et leur analyse juridique.

Le Traité a sauvé des vies. Il y a vingt ans, le CICR avait estimé à quelque 20 000 le nombre de personnes, principalement des civils, mutilées ou tuées chaque année par des mines antipersonnel. Ce nombre a considérablement diminué depuis la mise en vigueur du Traité, et il est aujourd'hui estimé à quelque 3 500 personnes.

Ces armes n'ont donné lieu pratiquement à aucune nouvelle production et à aucun nouveau transfert, et récemment 48 groupes armés non étatiques dans 11 contextes ont signé des « engagements » à ne pas employer ces mines terrestres, et ils respectent en grande partie leurs engagements.

Sauver des vies ; reconstruire des communautés

L'emploi de ces armes étant aujourd'hui stigmatisé, d'innombrables vies civiles ont pu être épargnées. Le Traité a aussi permis aux communautés de reconstruire, de diminuer le nombre d'orphelins, de maintenir ensemble de nombreuses familles et d'utiliser le personnel de santé et les ressources médicales pour d'autres activités de secours.

Comme vous pouvez l'imaginer, le chemin est long avant d'arriver à éradiquer définitivement ces armes inacceptables.

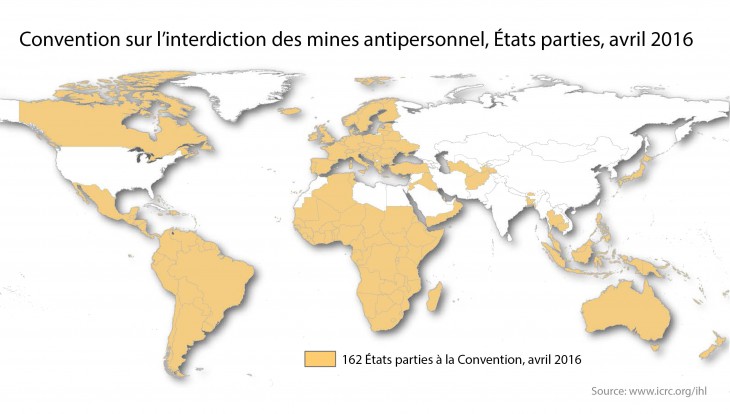

Il nous faut viser une universalité complète, obtenir des États qui n'ont pas encore ratifié le Traité qu'ils le fassent sans délai. Trente États doivent encore, au titre du Traité sur les mines antipersonnel, éliminer les mines de leurs territoires, et un nombre presque égal de pays qui comptent d'importantes victimes de mines, doivent encore améliorer l'accès des victimes à des services de réadaptation.

Le CICR, avec son mandat spécifique et sa présence en première ligne dans la plupart des pays touchés par des mines dans le monde entier, doit continuer à se concentrer sur l'aide aux victimes, sensibiliser la population aux risques et travailler avec des partenaires spécialisés dans le déminage.

C'est seulement une fois que ces tâches auront été menées à bien, qu'il nous sera possible de dire que le Traité sur l'interdiction des mines antipersonnel a atteint ses objectifs. Il ne s'agit pas bien-sûr du seul traité fondamental qui interdit les armes meurtrières – il faut, par exemple, qu'un nombre plus grand de pays adhérent à la Convention qui met hors la loi la menace des armes à sous-munitions.

Mais les dizaines de milliers de vies, que le CICR a déjà sauvées et les moyens d'existence qu'il a rétablis justifient bien la foi de ceux d'entre nous qui avions affirmé avec insistance que cela valait la peine de se battre pour cette cause.