1949年日内瓦四公约共同第一条的解构分析(一)

作为日内瓦四公约共同第一条新版评注的译者,中国政法大学副教授李强博士大胆进行所谓的"解构分析",以先解构、再建构的方式,希望通过一系列短文让读者能够更加全面和直观地了解共同第一条。本文是系列短文中的第一篇。

它为什么会成为第一条?

在红十字国际委员会(ICRC)的信任和支持下,我有幸成为日内瓦四公约共同第一条新版评注的译者,也成为最早接触这一最新论述的中国读者之一。新版本的评注完整、系统地分析了共同第一条的内涵,并结合当代实践进行了权威解读。与此同时,还有其他一些睿智且富有远见的法律专家和学者对共同第一条进行了更加深入的剖析,本不需要作者画蛇添足甚至狗尾续貂。不过,关于共同第一条仍然有一些有趣的地方,这些著述或一笔带过,或语焉不详,使我产生了提笔的冲动。此外,这些著述的专业性和学术严谨性也使得初次接触这一领域的读者不易把握清晰的脉络,进而对共同第一条缺乏宏观且整体的认知与理解,因此作者大胆进行所谓的"解构分析",以先解构、再建构的方式,希望通过一系列短文让读者能够更加全面和直观地了解共同第一条。

1949年日内瓦四公约实际上包含着许多共同条款,但具有相同条文编号的共同前三条显然具有与众不同的地位,而这其中又以共同第一条最为特殊。其特殊性体现在诸多方面,但大多数人只把目光聚焦于该条的具体含义及其所设义务的特殊性上,却少有人在意它为什么会成为四个日内瓦公约的第一个条款。考虑到日内瓦四公约是当今世界上接受程度最高的公约,厘清这个问题对于准确理解共同第一条的法律地位十分有帮助。

从条约法的角度看,将使用共同第一条这样措辞的约文置于条约之首是极不寻常的。该条明显是对"条约必须遵守"原则的昭示,而这项脱胎于"约定必须遵守"的原则对于所有条约来说简直是不证自明的公理,纯粹法学派的凯尔森甚至将其视为构成所有法律体系之基本规范中的首要规则,处于金字塔的顶端。因此在一般情况下,条约约文不会明确重复此项原则,因为按照1969年《维也纳条约法公约》对这项原则的阐释,一旦国家同意接受某项条约的约束,在该条约对其生效后就有善意履行的当然义务。最为常见的策略是,在条约序言中载明"兹议定条款如下"或"以昭信守"等字样(但须谨记序言不同于正文,并不直接为缔约国设定具体义务)。通常,条约的第一个条文所载内容主要有三种模式:第一种,表明条约的目的和宗旨,如1945年《联合国宪章》;第二种,对条约中使用的重要术语进行定义,如1984年《禁止酷刑公约》;第三种,澄清条约的适用范围,譬如前面提到的1969年《维也纳条约法公约》;还有其他一些特例,在此不逐一赘述。由此可见,就日内瓦四公约而言,涉及适用范围的共同第二条成为第一条才更合乎常理,那么共同第一条又是怎么来的呢?

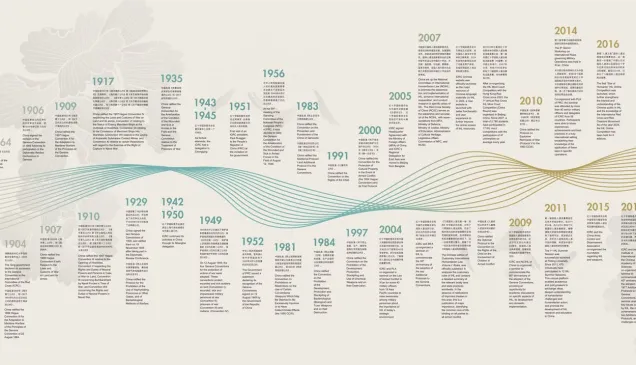

自1864年第一部《日内瓦公约》诞生起直至1899年和1907年两次海牙和平会议期间产生的大量涉及战争规则的条约,没有一部包含有类似共同第一条的表述。它的雏形最早出现于1929年关于伤病员和战俘的两个《日内瓦公约》,分别为第25条第1款和第82条第1款,措辞完全一致且置于"公约的适用与执行"这一部分之下:"缔约各国应在任何情况下尊重本公约的各项规定。"但对该款的理解却不能与现在的共同第一条等同,因为这两个条文都还有第二款,即"战时遇有一交战国并未参加本公约,则本公约的规定仍应在参加本公约的交战国之间具有拘束力",可见它与"普遍参加条款"(关于这种条款,后续文章会谈到)的废除是密切相关的。因此,它们出现在条约正文当中是由于涉及具体的条约义务,而非仅仅是对"条约必须遵守"原则的宣示。不过,最初的草案中这两个条款本是连在一起的,但在后来的起草过程中被分成两个独立的段落,以致新版的评注认为第一款由此具备了独立的含义。即便这种理解有其一定的道理,但这种独立性与后来的共同第一条相比仍是相当有限的。

1948年5月,为了能在同年八月份于斯德哥尔摩召开的第17届红十字国际大会上提出一系列新的保护战争受难者的国际公约草案以供大会讨论,ICRC率先起草完成了相关约文,其中共同第一条就几乎是现在的样子,只不过在"各缔约国"之后多了一句"以其人民的名义"(in the name of their peoples)。与此同时,这个底版源自1929年《日内瓦公约》的条文还被移至草案第一条这一显著的位置。这一变化是相当突兀的,虽然ICRC没有明确给出这样做的理由,但从它对这一条文内涵的阐释中却可见端倪:"ICRC认为有必要强调,若要该公约的保护制度有效,各缔约国不能仅限于自身实施公约。它们必须在其权力范围内采取一切措施,保证构成公约之基础的人道原则得以普遍适用。"因此,将该条置于公约之首这种看似画蛇添足的做法实质上是要各缔约国做出正式和庄严宣告,以强化这一条文的重要性。ICRC甚至添了一句"以其人民的名义",就是想将各缔约国人民自身也与尊重和确保尊重公约之原则联系起来,从而加强公约的有效性。如果考虑到两次世界大战期间,大多数当时既存的战争法条约都遭到破坏,这种做法就不难理解了。

ICRC草拟的共同第一条在红十字国际大会期间经过微调(删除了"以其人民的名义"这个短语)之后,就在第二年提交缔约国外交会议审议,审议工作由外交会议设置的一个联合委员会负责。然而令人意外的是,地位如此重要的条文,在外交会议期间只有意大利、挪威、美国和法国四个国家的代表发表了一些看法并由ICRC做了一些解释,除此以外再没有过什么实质讨论。就这样,共同第一条没有经过任何修改就戏剧性地诞生了。

从有限的一些评论中看,对日内瓦四公约共同第一条的理解并非没有争议。对于参加1949年外交会议的各国代表为什么对讨论该条兴致索然,我们无从得知真相,但最有可能的原因之一就是该条的措辞未与具体的义务相联系,从而没有吸引各国的关注。也正是因为如此,共同第一条为有关各方的解读留下了余地,也为应对当代武装冲突带给国际人道法的挑战提供了规则上的转圜空间。不过该条似乎已成为绝响,除了1977年《第一附加议定书》第1条第1款重述了这一共同条款以外,这样的措辞再不见于其他任何国际人道法条约。

作者简介

李强,法学博士、中国政法大学副教授、军事法研究所副所长、北京市军事法学研究会理事兼副秘书长、涉台法律研究会理事、并担任第二届空军法律战专家组成员(2015年6月—2020年6月)。主要研究领域为国际人道法和国际刑法。主要著作包括:《军事占领制度研究》(独著)和《国际条约法》(合著),参编《军事法学》(第二版)和《国际法学原理与案例研究》等,并发表论文和译文30余篇。