时间无法抚平伤痕——它教你如何与它共处

失去亲人是每个人最可怕的噩梦。当你因冲突或暴力而失去亲人时,不止有痛苦,还有愤怒和懊恼。你试图去理解这种毫无道理的悲剧,然而往后余生,你的心上都有一道裂痕。

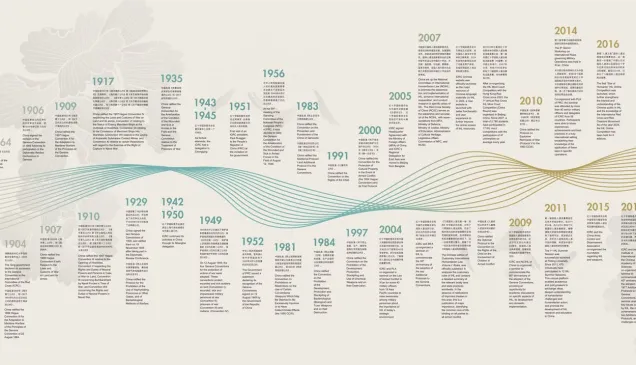

几十年来,巴以冲突一直在给人们的生活造成严重破坏。 "家长圈"是一个巴以民间组织,其成员都在持续的冲突中失去过家人。他们分享自己的悲伤故事,并希望再没有其他家庭要经历他们所经历的恐怖。

布沙拉

我结婚很早。我不得不离开娘家,搬到一个新家。对我来说这是一个困难的时期。当我儿子马哈茂德出生时,我的生活才有了阳光。突然间一切都变得有意义了。

当暴乱开始时,我很高兴马哈茂德还是个孩子。但他长得很快,到他17岁时,暴乱还没有结束。一天晚上,士兵来摧毁了一座房子,我们村发生了冲突。

我以为马哈茂德在他的房间里学习。当街上发生枪击时,我去房间查看我的孩子们。这时我才意识到马哈茂德不在家,于是我让他父亲去找他。

我坐在家里等着,不知道该怎么办。一个邻居进来说:"你儿子在医院。但别担心,他没事儿。"我记得我冲向医院,脑子里想象着我要怎样责骂马哈茂德:"我告诉你呆在家里别出去,你却不听我的话!"

当我走进医院,我看见我丈夫用马哈茂德的拖鞋拍打自己的头,大哭着喊道:"马哈茂德走了!"那一刻,我失去了一切。我的世界崩溃了。这种痛苦永远不会消失。即使在我女儿的订婚庆祝会上,我也没有兴致跳舞。每一天都像我失去儿子的那天一样。

罗尼

我在车库里的时候,我的小儿子埃拉德打电话来说:"爸爸,回家吧,军队的人来了。"当我走进公寓时,我看到妻子坐在地板上。我14岁的儿子想扶她站起来。我儿子阿米尔在军队里只呆了三个月,就在一次自杀式炸弹袭击中丧生。

阿米尔死后,我会去军事公墓看他。他的墓旁有一块空地。我记得我一直看着它,心里想:"谁这么天真,是谁,还不知道这片空地在等着他的儿子呢。"原来那个人就是我。

2000年,一名士兵在加沙丧生。他是我儿子埃拉德最好的朋友。他们就像兄弟一样。三周后,埃拉德自杀了。他留下一封信说他再也受不了了。失去他的兄弟和最好的朋友是他无法忍受的。

我简直不敢相信这一切发生在我身上。我的大脑无法接受它。我无法描述这种感觉。

如今,我的头一碰到枕头,记忆就回来了。我怀念和他们一起的日子。怀念当他们还是孩子的时候和他们一起玩。这种思念的感觉可以像无尽的海洋一样深沉。

艾莎

当我还是个女孩的时候,我要照顾我的六个兄弟和两个姐妹。马哈茂德是和我最亲近的人。他担心我,在学校保护我。他还总是催着我学习。我们的父亲并不富裕,更希望男孩子们能上学。但马哈茂德坚持让我也去读书。因为我照顾他们,我的兄弟姐妹们对我来说就像我的孩子一样。

第一次暴乱发生时,马哈茂德17岁。他去我叔叔家时,街上发生了冲突。一颗子弹射进了他的心脏。在医院,外科医生让我们祈祷奇迹。神奇的是,他的心脏一直在跳动。但是医生没有告诉我们他的心脏能跳动多久。

在他死的那天,我感到有什么东西试图夺走我的灵魂。我无法呼吸。我去了马哈茂德的病房。当他看到我时,他说:"你能来真好。我需要你一直和我在一起。"他把手放在胸前就死了。我觉得我失去了我的孩子。我觉得这就是我的末日。我不想再活下去了。

本

我在厨房里洗碗,电视机开着。节目突然中断,开始播报新闻:在一个公共汽车站旁边发生了恐怖袭击,一次自杀式爆炸。当我看着屏幕上的图像时,我意识到我知道那个地方。我以前去过那里。

我等我女儿雅尔打电话来。当这样的事情发生时,她总是会来电话。她会问:"爸爸,你晚饭做什么?"但我知道她只是想让我放心,表明她没事儿。

我给她打了电话,没有人接。我拨打了其他号码,但打不通。天黑了。我的电话一直没响。这时我才意识到雅尔可能再也不会来电话了。

接下来的日子里,房子里挤满了人:家人、朋友、陌生人,他们都想表达哀悼。上千人来过。然后房子又空了。我独自一人,哭个不停。我想躺在床上等待死亡。我很愤怒。已经15年了,今天我还是很愤怒。时间不能治愈伤口。它教你如何与它共处。

阿纳特

我通常对人们说我有两个哥哥:平基二十三岁,亚伊尔十九岁,我十六岁。

他们保护我,宠我,是我的骄傲和安全感的源泉。童年记忆的碎片不断浮现,温暖着我的心。我记得小时候,我试着骑自行车,但没有成功。我试了几次后就放弃了,但平基意识到这项技能会带来多大的信心和自由,他不肯放弃。他花时间教我,跑在我的自行车后面,看着我,鼓励我直到成功。

我记得在我还是个小女孩的时候,我和亚伊尔从美国的姑姑姑父那里得到了一些礼物。我得到了两条时髦而别致的裤子,亚伊尔得到了两条牛仔裤,在70年代初的以色列,牛仔裤很受欢迎,而且很少有。亚伊尔看到我那么想要一条像他那样的牛仔裤,就毫不犹豫地让我选一条,并让人按我的尺寸改了一下。在那以后,我有过很多条牛仔裤,但没有一条像那条那样被我珍爱。

在赎罪日战争中,平基和亚伊尔,我两个亲爱的兄弟,在同一天丧生。当时我16岁。对我和我的父母而言,世界停止了。我的童年在那天结束了。为了我的父母,我努力保持坚强。他们也为了我而努力保持坚强。

我始终未能接受所发生的事。我一直把这种痛苦铭记在心。

这个悲剧改变了我的人生道路。我非常想念他们,经常试着想象如果他们还在,生活会是怎样。

伊克拉斯

我生来就是盲人。我的父亲是我的眼睛。我记得他怎么给我系鞋带,怎么抱着我。他是出租车司机。当时我十七岁。2004年9月的一个早晨,我匆忙出门,没有给他一个吻。

后来我在家学习的时候,一个邻居来告诉我,我父亲在一条小路上被一个移居者射杀了。我跑出房子忘了戴头巾。街上聚集了很多人,女人,男人。

我听到有人说那个人死了。我觉得自己好像被冷水淹没了。我哭了起来。

直到我触摸了他,我才相信他死了。无论经过多少时间,痛苦都不会改变或消失。你要学会与它共处。我仍然记得他的声音,他的触摸。我不想让任何人经历这些痛苦。